سيرة الذات والمكابدة وإشكالية التجنيس في نصوص (من يتنبأ بالوجع؟)

سيرة الذات والمكابدة وإشكالية التجنيس في نصوص (من يتنبأ بالوجع؟) |

| سيرة الذات والمكابدة وإشكالية التجنيس في نصوص (من يتنبأ بالوجع؟) |

|

فنارات فنارات |

أضيف بواسـطة addustor أضيف بواسـطة addustor |

الكاتب الكاتب |

| النـص : د. سمير الخليل تجسد تجربة الكتابة أفقاً جديداً وفضاء للمغايرة في نصوص (من يتنبأ بالوجع نصوص نبوءة المكان) للشاعر ماجد الحسن، فهي تجربة مكتظة بالتوق إلى البحث عن المعنى وعن الإستهلالات الصعبة، واستقصاء الذاكرة القصية، وتفحّص الاستلهام المبكّر، مكاناً ووعياً وتجلّيات وجودية وإدراك كنه العلاقة الملتبسة بين الشعر ولحظة التجلّي بأُفقها الإبداعي والإنساني والوجودي، فالمعاني والاستطرادات الدالّة والمنتجة التي غالباً ما تحتاج الرؤى والاستبصارات الشعرية والتحليق التعبيري، وكسر أفق النسق التقريري والمباشرة الفجّة، يحتاج استعارة الشعر وارتداء صوره وإشاراته وومضاته لكي يمكن الإمساك بجوهر الكينونة، والتجذّر المكاني والمسار الزمني والتاريخي . وإن الكتابة كلّما كانت عميقة وعفوية في انبثاقها ومكتظّة برؤاها ومدركاتها فأنّها تتحول إلى فيوض تضاهي وتتماهى مع النسق الشعري وتتحوّل إلى صور شعرية تكمن فيها الأفكار ووعي الذات، ووعي المكان والآخر، وفحص كلّ عناصر ومكوّنات اللّحظة الاستلهامية ولحظة توهّج الذات على شكل أسئلة ودهشة ممهورة بنوع من الإدراك المنتج، ولذلك نلحظ أعظم تجربة في كتابة الفلسفة وإدماجها بالفكر والغنوصية ، وتفحّص الكينونة الإنسانية واشتباكها مع التاريخ والصراع والميثولوجيا والحداثة، وسؤال الإنسان بوصفه ذاتاً مفكرة، كلّ هذه العناصر الموتيفات والمرجعيات صيغت على شكل استلهام شعري محلّق فكانت النتيجة الباهرة كتاب يمثّل لحظة فارقة في تاريخ المعرفة وإجناسية الكتابة وهو كتاب (هكذا تكلّم زرادشت) لفردريك نيتشه الذي فتح به بوابات وكشوفات التنبؤ بمسارات الحداثة وما بعد الحداثة، وقدّم كشفاً إبستمولوجياً في تحليل الذات والآخر والتصدّي للميتافيزيقيا، وتقديم رؤية متوازنة عن أزمة الإنسان وقلقه العدمي، وكتب أعقد الرؤى واستنطق أصعب الاستنتاجات والفيوضات عن طريق الإستلهام الشعري، وكأن الكتاب عبارة عن تجربة في كتابة الشعر الحديث مؤطّراً بالميل إلى النثر المركّز، وحقق بذلك شعرية اللاشعري وشعريّة النص المختلف الذي لا ينتمي إلى تصنيف إجناسي محدّد، فهو مزيج بين الفلسفة والتأمُل الوجودي والشعر، والرصد والتوغل في النسق الإنساني بكل كشوفاته وارتداداته، وهذا الاستهلال المقارن يشكل ضرورة إجرائية لوصف تجربة الشاعر (ماجد الحسن) في كتابه (من تنبأ بالوجع؟) الذي يمثّل نوعاً من الكتابة خارج التجنيس ، ويعمد إلى توظيف مبثوثات تجريبية في تفحّص الواقع والذات، والمكان والذاكرة ومغامرات العقل، ودراسة العوامل والسياق والوعي، واكتشاف اللّحظة والتاريخ ويوميات الوجع والتحسس المبكر على مستوى البيئة والطبقة والعالم، ورحلة الذات بين حقول ألغام الوجود الذاتي من القرية إلى المدرسة وإلى المدينة والجامعة، والانصهار في سؤال الفكر والشعر، ونبوءة الصراع المنتج للمعنى وللإنسان، وكل لحظات التشكُل النوعي والمختلف . إنَّ عتبة الكتاب الذي تتصدّره العلامة السيميائية للعنوان يرتكز على سؤال استفهامي حول نبوءة الوجع حين يتحوّل إلى نبوءة يحقّقها الترحال من منفى إلى منفى، ومن منفى الوعي المبكّر إلى وجود الكينونة المدركة، ويتحوّل الكون المعرفي الاستشرافي إلى نوع من المكابدة ارتكازاً على المقولات التي تقرن الوعي بالمكابدة، والفكر بالشقاء، وعلى حد تعبير سيوران ((الجهل وطن والوعي منفى))، وعلى وفق هذه المعطيات تتبدّى ملامح الكتابة المتحرّرة من التصنيف الإجناسي في تجربة (ماجد الحسن) وهو يتصدى لسيرة الشعر وسيرته وسيرة البدايات والالتقاطات والتوهّجات، وسيرة المكان، القرية (الكحلاء) و(المدينة العمارة)، والعاصمة (بغداد) والجامعة، ومزار وقبر الحلاج، وشارع المتنبي، وشارع أبي نواس، وكلّ هذا الخوض المثير في مدينة إشكالية تجمع المعرفي واليومي والتاريخي والوجودي. فالكاتب في مدّونته المنفتحة على اللاتجنيس، وهوية النوع الكتابي يمزج بين السيرة الذاتية، والسرد التاريخي وبين انتباهات الوعي والرصد المكاني والوجودي والإنساني، وتتمركز رؤاه حول إشكالية وشعريّة المكان في آن واحد متنقلاً بين القرية والبيت الطيني، والمدينة والعاصمة والجامعة، وأماكن تمثّل علامات ثقافية عالقة في ذاكرة البحث بكلّ أبعاده وتجلّياته، وقد تناول في كتابه عدد من الثيمات والمضامين والكشوفات بأسلوب شعري تارة، وبنسق النثر المركّز تارة أخرى، ولكنّ السمة المهيمنة أو البؤرة المركزية في مجموعة النصوص التي تضمّنها الكتاب هي السمة الشعريّة والاستطراد الانثيالي، والومضات التي تتخذ من المفردة والصورة الشعرية مرتكزاً لها، حتى يقترب الأداء من قصيدة النثر تارة، ومن النثر المركّز أو السرد المؤطّر بالشعرية المحلّقة تارة أخرى، ولم يقترب الكاتب من الأداء التقليدي لسرد الوقائع، ومن أسلوب الروي المباشر والتقريريّة المحضة، وارتهن إلى نوع من الوصف الشعري المفتوح الذي يخلو من الدقّة المعلوماتية، فهو سرد ليس إخبارياً أو إبلاغياً بل هو سرد يرتهن إلى بلاغة التعبير والصورة. وعبر هذه الخصائص تم الوصول إلى أداء لا يمكن تصنيفه إجناسياً فهو يخوض في منطقة البحث والتجريب والفيوضات الذاتية والمتدفقة، ويمكن الاستدلال على هذه المعطيات الدالة أن الكتابة يمكن اعتبارها ضمن الكتابات غير المجنّسة، فهي نصوص مفتوحة يعتمد البوح والتدفق الوجودي، ويمكن تشبيهه –أي النمط الكتابي- بتيار الوعي أو التداعي الحر غير المحكوم بإشتراطات السرد وعناصر الكتابة ذات الأفق والاشتغال الإجناسي، أما العنوان الثاني أو الفرعي (نصوص نبوءة المكان) فهو إشارة إلى دور المكان في تأسيس خصائص وانبثاقات الذات نحو الشعر واسئلة الوجود وفيوضات الوعي المبكّر، والارتهان إلى المغامرة والحلم، وفهم الواقع بكلّ أبعاده وتداعياته، ونجد أن تحديد الكتابة وربطها بالمكان تحديداً يعّد اختزالاً للكتاب، فالتجربة عنده لو تتوقّف أو تقتصر على المكان واستلهام دلالاته، وملامح البيئة الجنوبية بل انطلق إلى فيوضات واستطرادات أخرى حول اسئلة الشعر والوجود والوعي والتاريخ وعوامل تشكّل الوعي والذات وغيرها من الانتباهات المتعدّدة، ولم يكن الكتاب مقتصراً على نبوءة المكان فحسب، ولو كان العنوان (نصوص نبوءة الذات) لكان أكثر موضوعية ودلالة واتساقاً مع المضمون، إذ اعتمد الكتابة على تقسيم الكتاب إلى فصول قصيرة مختزلة، وكل فصل يحمل عنواناًَ مختلفاً ودالاً وسنورد بعض العناوين ذات الدلالة للاطلاع: (أسرار الماء)، (أُفق الطين)، (صورة الأب)، (شجرة العائلة)، (دم الحقول)، (بصمات القش)، (ظل المدينة)، (طائر الجدران)، (الطريق إلى المدرسة)، (ضفاف الضوء)، (حرائق الصدفة)، (سفر الشعر)، ا(الخيول ثانية)، (كمائن الصعود)، (قامة الشجر)، (كيف يستيقظ الألم)، (صداقة الصمت)، (رائحة الغيوم)، (هدوء المدن المزدحمة)، (قبر الحلاج)، (ذاكرة المتنبي)، (حواريات نصب الحرية)، (أشجار جذلى)، يمكن ملاحظة النسق الذي تستند إليه دلالة العناوين، وميلها إلى الأداء الشعري ممّا يؤدي إلى تشكّل صيغة شعرية العنوان الدال. وفي عنوان (مقدمة بصيغة السرد) يكتب عن سيرته بأسلوب التناول الشعري: "ولدت في قرية صغيرة، شبه منفية، على ضفاف نهر الكحلاء، وهاجرت منها وأنا ابن السنة إلى قرية أكبر (العمارة) التي هي الأخرى شبه منفية، فلم تكن العمارة آنذاك إلاّ سيرة ضاجة بالأوجاع، جميع الطرق فيها تدلّك على العزلة، وليس بمقدورك أن تنحشر في أفق الانتظار، ولا سبيل إلى الانعتاق إلاّ (الحلم) أو (المغامرة) وكلتاهما لأشخاص مثلي تجربة عادة ما تستدعي قيودهما يترتب عليهما مرّة أخرى الإنحسار والعزلة. - فكيف الانعتاق إذن ؟ لم يبق أمامي من تسلق جدار القلق إلاّ هذا الفيض من الشكوك والتساؤل، أدركت أن حريتي ستقودني إلى الجوهر الكامن إلى الشعر حتماً.." (من يتنبأ بالوجع:7)، وهذه المقدّمة تتضمّن بداية السيرة وتأشير ملامح الحياة القروية الصارمة والمجدبة سواء في الكحلاء أو العمارة وهما مكانان يتسمان بالبعد والنفي والوتيرة الساكنة، وتبدأ ارهاصات كسر العزلة في الذات من خلال الحلم أو المغامرة، وليس ثمة طريق يمكن لفيضه أن يبدّد العزلة غير قوة وتوهّج الشعر بوصفه عالماً يحقّق ملامح الذات، ويمنحها حريّة التنفّس والوجود والتطلّع خارج أسوار الذات والمكان والبيئة والنفي، ونلاحظ هيمنة الشعر والشعرية على الأداء التعبيري على مستوى اللّغة التي لا تخلو من الإشارات المركّزة والصور الشعرية وهذه هي سمة الكتاب بالمزاوجة بين الشعر والنثر، ويصبح الشعر بالنسبة إلى الذات التي تتوق إلى الخلاص مثل بوصلة أو طوق النجاة: "إنّ الهاجس الشعري برمّته يسعى للكشف عن الحقيقة، وماعداه يذهب إلى الواقعة، وهذا الأمر هو الذي يشكل امتياز الشعر في لعبة الإبداع، فهو يزدهر إذا ما حاول الإمساك بجمرة الحقيقة من أتون الوقائع، وتلك المحاولة تدفعه لارتياد آفاق تعبيرية جديدة تفرضها التجربة على الشاعر، وفي حدود تصادماتها المستمرة، ومن هنا لابدّ للتجربة الشعرية أن تكون في تقاطع مستمر مع الوقائع أو بشكل أدقّ انقلاباً عليها"(الكتاب:9)، وهذا المقطع يعبّر عن كينونة ومعنى الشعر بوصفه موقفاً إنسانياً ووجودياً وليس مجرّد ممارسة للتوق إلى الإبداع فحسب، فالشعر هو المفتتح أو الفضاء الذي يؤدّي إلى التصادم مع الواقع والاشتباك مع الأسئلة، والبحث عن الآفاق والحرية والتوجّس، وفهم الواقع والتاريخ والتوغل في مفهوم وتجليات الصراع بين القيم المتضادّة بين النبوءة والواقعة والحلم والكابوس، والفكرة والومضة والسؤال والجواب، والقلق والبلادة، فالشعر يختزل على وفق هذا المعنى السؤال الكوني، وسؤال الوجود لأنّه يتصدّى للواقع والوجود، وكلّ أبعاد التجربة الإنسانية وتداعياتها الوجودية والميتافيزيقية، والحلميّة، وومضات الوعي والاستدلال والبحث عن التوازن الذي يختزل وجود الذات والآخر واللّحظة الشعرية الفارقة، التي تتحول إلى مصباح ديوجيني لالتقاط كلّ نادر واستثنائي لفهم كينونة العالم وتعقيداته والكشف عن جوهره وتأزماته التي هي جزء أو المعنى الظاهري والمضمر لوجود أزمة الإنسان مع الذات والآخر والطبيعة والتاريخ. يمزج الكاتب ملامح هذا الأسلوب المتداخل للجدل والربط والتنافذ بين الشعري والمعرفي والوجودي لكي تصبح الكتابة كذلك تتّسم بتعدّد مستويات التضمين والتوجّه والتمثّل مما يرسخ انعدام المستوى التعييني الأحادي الذي يعكس هوية وطبيعة الكتابة إجناسياً فهذا المزج بين التجاذب الذهني والشعري منح الكتابة نوعاً من التحليق والتحرر من قيود البنية الإجناسية واشتراطاتها، ونلحظ ملامح الكتابة المعرفية المقترنة بتطلعات الذات، وفي المقطع الآتي يتناول إشكالية الشعر والواقع: "إن من يحاول فهم إشكالية الشعر والواقع، عليه أن يعي الطرفين، ويكشف مقاصدهما الحقيقية، وإنّ القراءة الشاملة والدقيقة لكليهما تمسك بالمشاكلة الثقافية والحياتية، وما عدا هذا فإنّها تحيد العقلية الشعرية التي تحاول أن تسهم في التغيير، وهو ما نهدف إليه في هذا السياق وكذلك هذه السيرة، وهو مسألة القضايا المتداولة للكشف عن معطياتها الجوهرية، إن إحلال المعنى الشعري محل (الواقعة) هو الطريق الأعمق للشاعر، وأمّا غيره فسيوقع الشاعر في (النمطيّة) التي هي تكرار للواقع من دون اكتشافه.." (الكتاب: 15). يؤكّد الكاتب على فاعلية الشعر في المغايرة والتأسيس والاكتشاف والكشف، أي أنّ المنظور الأبستمولوجي والتاريخي للشعر لم يكن يقتصر على كونه نمطاً إبداعياً وثقافياً بقدر ما يكون هو سؤال معرفي ووجودي للكشف عن طبيعة الوجود والحياة والأفق الذي تنطوي عليه الأعماق والفيوضات والاستدلالات، فالشعر في تاريخ الشعوب يتخذ رداء التفلسف والبحث والتوغل في إضاءة الوعي والوجدان ويستثير التوق لتحقيق التوازن والإمساك بالحقيقة، ويصف الشاعر بيئة المكان والبيت على وفق صياغة شعريّة نلمس فيها التجسيد السردي المشهدي: "عشت بين جدران باردة.. لا رائحة للكتاب فيها، فما أن تستنشق تلك الرائحة حتى يبدأ ضياعك كانت مخيلتي تتصفّح الوجوه التي يشاغلها التعب والنعاس.. وجوه لا تعرف طريقاً للكتاب ومن أين لها أن تعرف . إن المحنة تعبئ رمادها في طريقي / وأنا أجر الفجر بالخطوات من دون أن أدرك كنت منتمياً للكتاب ، كما الحقول التي كانت تسرح بين يديّ: - من جرّني إلى لهيب الكتب وفي بيت أو مدينة لا تكترث به.."(الكتاب:19-20) بهذه الفيوضات الدالّة يصف علاقته الوجودية مع الكتاب في أعماق مكان وبيئة لا تعرف وجود أو قيمة أو أهمية الكتاب فالكل يسفحون العمر في غمرة التعب والإرهاق والكد اليومي ولذا وجد بوصلة تهديه إلى عالم خارج هذا المكان تماماً، وبوجود الكتاب تتشكّل ملامح الوعي والاكتشاف، ومن ثمّ المغامرة والحلم ويكتمل الفيض الإشكالي بسفره إلى بغداد والدراسة في كلية الآداب وتوّغله في اكتشاف العوالم والتوق والأمكنة، ويستحضر توقه وتوهّجاته أمام قبر الحلاّج، وفي مخاضة شارع المتنبي، وتحت ظلال نصب الحريّة وشواطئ دجلة وأبي نؤاس هذه الفيوضات المكانية والوجودية تستفزّ في أعماقه انتباهاته الأولى، ويشعر أنّ الكتاب هو الذي نقله من عالم السكون إلى عالم الحركة والجدل والسؤال المتناسل والقلق الدائم بغية الكشف والاكتشاف وتحقيق كينونة الذات، ويصف المدينة بوصف متداخل بين الشعرية والرصد العياني: "المدينة مزيج من جمر وفراشة، لا يكتب تاريخها إلاّ الصعاليك، الشعراء.. هي وحدها تعرف الشراكة بين الشمس والطواحين، تبدو لي حجراً يفتح فمه إلى ظل مشاكس، المدينة سؤال يلامس صراخ الحجر: - من أين هذا الاتساع لأحتمي بظلها ؟ - لا أعرف كيف اكتسبت سخنتها ؟ لحظتها حين تجرأت الشجرة أن تكون رمحاً.. وتحول السرير إلى حقل لا أميّز فيه العصافير.. عجباً كيف تضع قدميها على قلبي.." (الكتاب: 70). بهذا النسق الكتابي المفتوح والمتدفق والخارج على نسق التجنيس تتوالى وتتشابك فصول الكتاب، وهو يصف تدفّق الوجدان مقترناً بالوعي وهو يطوف بين الأمكنة والوقائع والفيوضات والظواهر ليشكل مادة تنطوي على نوع من كتابة استكشافية تنطوي على أبعاد ومستويات متعدّدة ومنتجة للمعنى . |

| المشـاهدات 293 تاريخ الإضافـة 04/03/2025 رقم المحتوى 60111 |

أخبار مشـابهة

أخبار مشـابهة |

عماد ناصر ينال درجة ماجستير تنفيذي في الإدارة الرياضية من الأولمبية عماد ناصر ينال درجة ماجستير تنفيذي في الإدارة الرياضية من الأولمبية

|

|

طالب بأطلاق شبكة للتضامن مع القضايا العادلة وفي مقدمتها فلسطين

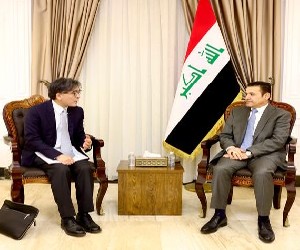

العراق يترأس الاجتماع الاول لتأسيس المجلس البرلماني الآسيوي الافريقي طالب بأطلاق شبكة للتضامن مع القضايا العادلة وفي مقدمتها فلسطين

العراق يترأس الاجتماع الاول لتأسيس المجلس البرلماني الآسيوي الافريقي |

|

وزير الإعمار: تسهيلات واسعة للمستثمرين في مجالَي الصناعة والإعمار وزير الإعمار: تسهيلات واسعة للمستثمرين في مجالَي الصناعة والإعمار

|

|

الاعرجي يبحث مع السفير الياباني تطوير القدرات البشرية والعلاقات التجارية الاعرجي يبحث مع السفير الياباني تطوير القدرات البشرية والعلاقات التجارية

|

|

المخرج فاروق صبري يحطّ رحاله في ملبورن .. مسرحية توحش مرآة لوجع عراقي يتجاوز الحدود المخرج فاروق صبري يحطّ رحاله في ملبورن .. مسرحية توحش مرآة لوجع عراقي يتجاوز الحدود |

توقيـت بغداد

توقيـت بغداد